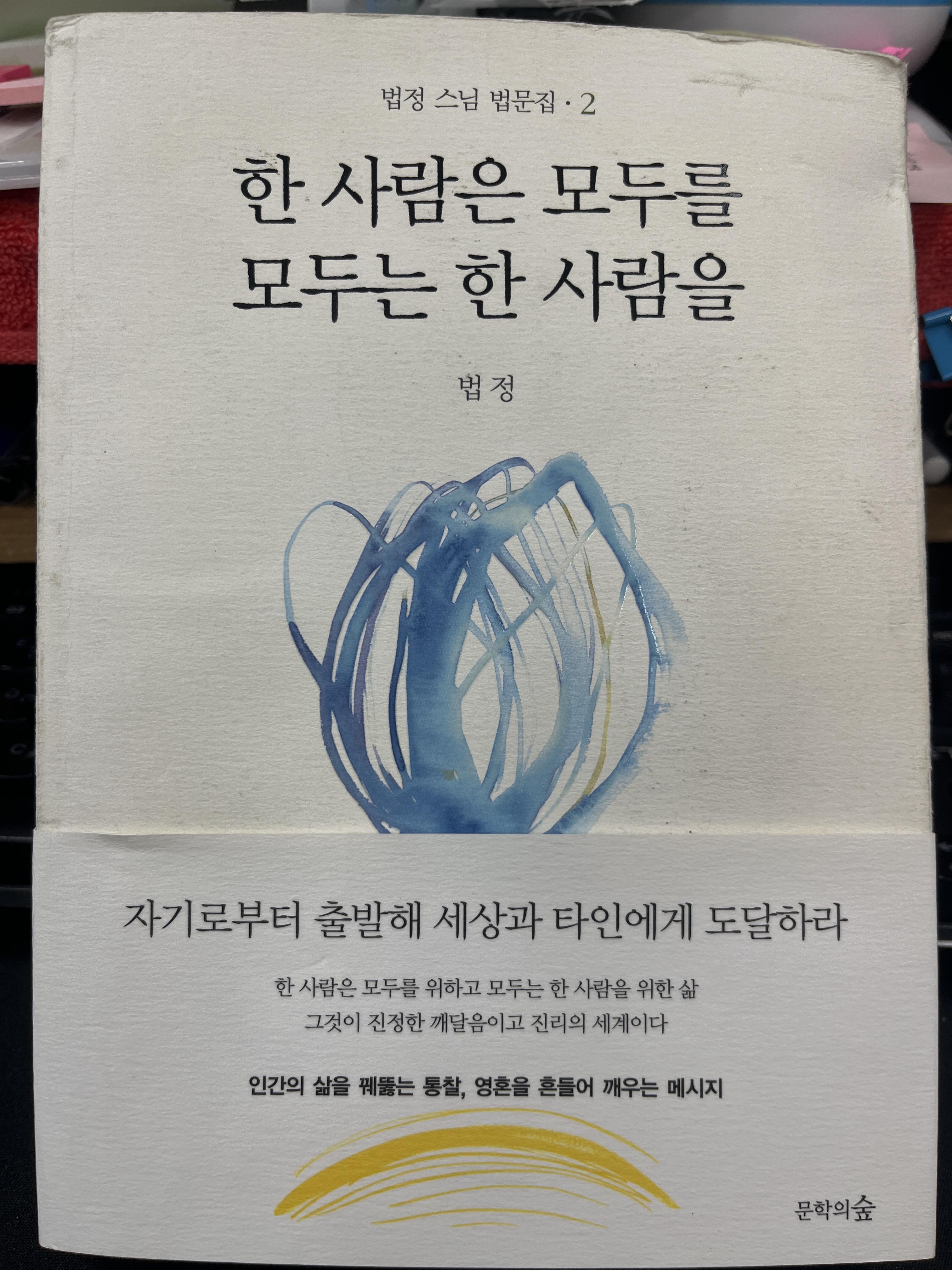

법정스님의 두번째 법문집 '한 사람은 모두를, 모두는 한 사람을'에 수록된 두번째 법문 '소욕지족 소병소뇌' 입니다. 이 법문은 2007년 8월 27일 여름안거 해제에 말씀하신 내용입니다.

■ 소욕지족(少慾知足) 소병소뇌(少病少惱)

산중에 사는 사람들은 바람 소리에 민감합니다. 계절의 변화는 바람 소리에, 바람결 속에 스며 있습니다. 처섯날(입추와 백로사이로, 더위가 한풀 꺽이고 아침저녁 선선한 가을바람이 불기 시작한다. 음력 8월 23일경) 오전 바람결과 오후 바람결이 그토록 다릅니다.

한두해가 아니고 늘 한결같이 그래 왔습니다. 처섯날 오전 바람결에는 약간 끈끈한 습기가 묻어 있습니다. 그러나 오후 바람은 약간 마른바람입니다. 마른바람 소리를 듣고 있으면 길 떠나고 싶은 충동이 일어납니다. 또 처서가 지나면 삼베옷은 벗어야 합니다.

그런데 요즘은 그런 절기가 사라졌습니다. 날로 심각해져 가는 온난화 현상 때문에 우리나라의 기후도 온대에서 아열대로 변하고 있다고 합니다. 전 같으면 장마가 끝난 뒤에는 비가 오지 않아야 하는데, 오히려 장마 기간보다도 장마가 끝난 후에 예측할 수 없이 더 많은 비가 내리고 있습니다. 또 여름 날씨는 8월 초순이면 기온이 절정에 이르렀었는데, 오히려 8월말 기온이 초순 기온 보다 훨씬 더 높습니다.

이 무더운 여름날, 90일 동안 제대로 수행한다는 것은 쉬운 일이 아닙니다. 오늘 이 해제일은 맷었던 것을 푸는 날입니다. 정진하는 모든 수행자들은, 이날 법의 나이 법랍(法臘)(출가해 승려가 된 해부터 세는 나이, 한 여름 동안의 수행을 마치면 한 살로 친다)을 한 살씩 보탭니다. 과연 자기 자신이 법랍을 한 살 더 보태도 될 만큼 온전히 수행을 했는지 안 했는지 스스로가 가장 잘 알 것 입니다.

옛날 절에서는 해제일에 정식 스님이 되는 계를 받곤 했습니다.

저 역시 해제일에 조그마한 절에서 계를 받고 부처님의 출가제자가 되었습니다. 그래서 이날이 되면 그동안 중노릇을 제대로 했는지 안했는지 저 스스로에게 묻곤 합니다. 겉만 번지르르한 것이 아니라 과연 안 팎으로 중노릇을 제대로 했는가, 출가 수행자로서 제구실을 제대로 했는가 돌아보게 됩니다.

저도 늙어 가고 있습니다. 그런 탓인지 요즘에는 지나온 세월, 지나온 자취를 되돌아볼 때가 많습니다. 절에 들어와 살면서 만난 좋은 스승들의 은혜에 새삼 고마움을 느낍니다. 그때 그때 스승들의 가르침이 없었다면 수행자의 설 자리를 제대로 찾았을까 싶을 정도로 옛 스승들의 가르침이 그렇게 고마울 수가 없습니다.

그 중 한분이 해인사에 계시던 자운 스님입니다. 스님은 율사(계율에 정통한 승려)이기 때문에 제 비구계의 계사(계를 주는 스승)이시기도 합니다. 언젠가 한번은 제가 들니 문안 편지에 자운 스님께서 여덟 글자의 한자로 된 짤막한 답장을 보내 주셨습니다.

"소욕지족 소병소뇌 少慾知足 少病少惱 "

'적은 것으로써 넉넉할 줄 알며, 적게 앓고 적게 걱정하라.'

적은 것으로써 만족할 줄 알면, 늘 건강하다는 뜻입니다. 이 여덟글자 짤막한 편지글이 지금도 생생하게 떠오릅니다. 촉이 두꺼운 만년필로 또박또박 박아 써서 보내 주신 편지의 사연입니다.

진정한 가르침에는 많은 말이 필요치 않습니다. 이 짧은 편지가 수시로 저 자신을 깨우쳐 줍니다.

미래는 현재의 연속입니다,. 내일은 오늘의 연장입니다. 오늘 우리가 어떤 식으로 사는가에 따라 우리의 미래가 결정된다. 우리들 삶의 태도에 의해 미래는 지금보다 나빠질 수도 있고 좋아질 수도 있습니다. 이런 때일수록 생태윤리가 절실히 요구됩니다. 우리 한 사람 한 사람이 어머니인 이 지구의 건강을 위해 자식 된 도리를 깨닫고 실천할 때 입니다. 윤리는 말보다 실천에 그 의미가 있습니다. 모든 것은 순간순간의 사소한 결정에 달려 있습니다.

저는 올여름 물보살과 많은 시간을 함께 지냈습니다. 저는 잠잘 때 뿐 아니라 낮에도 조금만 움직이면 등에서 땀이 많이 나는 편입니다. 그럴 때마다 물을 끼얹기도 하고 때로는 수건을 물에 적셔 땀을 닦아 내기도 하면서 이 여름을 보냈습니다. 물이 아니면, 지천으로 흐르는 개울물이 아니면 어떻게 몸을 씻겠습니까? 그럴 때마다 물의 은혜를 많이 입습니다. 그래서 저는 늘 "물보살님! 감사합니다."하고 합장기도를 올립니다.

어디 고마운 존재가 물뿐이겠습니까? 우리가 무심코 지나치는 흙과 공기와 바람과 햇빛 모두 고마운 존재입니다. 이런 자연현상들이 하나라도 없으면 우리는 제대로 살 수 가 없습니다.

이 시점에서 우리는 가난의 의미를, 맑은 가난인 청빈의 의미를 되새길 필요가 있습니다. 맑은 가난이란 많이 갖고자 하는 욕망을 스스로, 자주적으로 억제하는 일입니다. 지금 가지고 있는 것만으로도 만족할 수 있어야 합니다. 더 바라는 것이 없어야 합니다.

맑은 가난은 남아 가진 것을 부러워하지 않고 자신에게 주어진 현실에 만족할 줄 아는 것입니다. 더 바라는 것이 없어야 합니다.

맑은 가난은 남이 가진 것을 부러워 하지 않고 자신에게 주어진 현실에 만족할 줄 아는 것입니다.

맑은 가난은 불필요한 것은 갈지 않고, 불필요한 것으로부터 자유로워 지는 것입니다. 다시 말해 갖고자 하는 욕망을 스스로 억제하기 때문에 더 필요한 것이 없습니다. 또 무엇을 갖고자 할 때, 갖지 못한 사람들의 처지를 먼저 생각할 수 있어야 합니다. 나만 다 차지하고 살 수 있는 세상이 아닙니다. 서로 얽혀 있고 서로 의지해 있습니다. 내 이웃이 갖지 못하고 잇는데 나만 많이 갖는다는 것은 인간의 도리가 아닙니다. 아무리 자기 엇이라 하더라도 그 근원을 추적해 보면 다른 누군가가 가져야 할 것을 도중에 가로챈 것이나 다름 없습니다.

날마다 지구촌에서 하루에 3만5천 명의 어린이들이 굶어 죽어가고 있습니다. 이것은 유엔식량기구의 통계 수치입니다. 5, 6년 전 통계이기 때문에 요즘은 더 늘어났을 것입니다. 우리가 사는 이 세상에서 날마다 3만5천명의 어린이들이 먹지 못해 죽고 있는 현실입니다.

지금처럼 살아간다면 한국 사람들은 물질적으로 가난하게 살수밖에 없을 것입니다. 왜냐하면 음식을 너무 많이 버리기 때문입니다. 제가 일본에 가서 느낀 것인데, 일본이 잘사는 데는 여러가지 요인이 있겠지만 그들은 음식을 마구 버리지 않았습니다. 음식에 대한 고마움을 절실히 느끼고 있었습니다. 음식뿐 아니라 자원을 아끼는 것이 생활화되어 있었습니다. 불교의 영향일 것입니다. 같은 불교를 믿으면서도 한국의 불교도들은 절과 가정집 할 것 없이 너무 많이 버립니다.

날마다 4만 명에 가까운 어린이들이 먹지 못해서 죽어 가고 있습니다. 또 세계 전역에서 10억명의 사람들이 하루 1달러, 우리 돈 천원으로 하루를 살아갑니다. 이것이 이 지구별의 현실입니다. 그렇기에 우리가 무엇을 갖고자 할 때 갖지 못한 사람들의 처지를 배려해야 합니다.

사람은 누구나 부자가 되고 싶습니다. 게인만이 아니고 사회나 국가도 마찬가지 입니다. 더 크고 더 높고 더 좋고 더 많은 것을 가지고 싶어 합니다. 그렇다면 더 크고 더 많은 것을 가질수록 우리는 행복한가를 스스로에게 물어봐야 합니다. 가치의 척도는 행복한가, 행복하지 않은가에 달려 있습니다. 조금 모자란 것에 만족하는 삶은 어리석음이 아니라 지혜입니다. 이런 생활태도를 갖지 않는 한, 이런 생태윤리를 지니지 않는 한, 세상은 더욱 나빠지고 삶은 더욱 힘들어집니다. 아쉬움과 궁핍을 모르면 고마움을 모르기 때문에 불행해지니다. 돈이나 재물이 인간의 할 일을 대신하게 되면 그곳에는 인간이 존재할 필요가 없어집니다.

기상학자들의 말에 의하면 금세기 안에 지구 기온이 지금보다 섭씨 5도에서 8도까지 올라갈 것이라고 합니다. 지금 우리가 이런 상태로 산다면, 히말라야를 비롯한 빙하들이 앞으로 40년 안에 모두 사라진다고 합니다. 그렇게 되면 사람이 살기가 아주 고통스러워집니다. 빙하가 녹으면 녹은 물이 어디로 갑니까? 해수면이 높아집니다. 해수면이 높아지면 태풍이나 홍수 등으로 인해 낮은 곳에 사는 사람들은 다 매몰됩니다.

히말라야 빙하가 사라지면 인도의 갠지스 강이나 메콩 강, 양자강 등 큰 강에 물이 부족하게 되고 농사를 지을 수가 없습니다. 식량 위기를 초래합니다. 모든 것은 이같이 한치의 오차도 없이 서로 상관관계로 이어져 있습니다. 어떤 현상도 그 자체로 끝나지 않습니다. 늘 얽혀 있습니다.

이 지구상에서 우리가 살아남으려면, 우리 후손들까지도 살아 있으려면, 현재의 생활 방식을 바꿔야 합니다. 보다 겸손한 태도로 지구환경을 생각하면서 적은 것으로 만족할 줄 아는 맑은 가난의 미덕을 하루하루 실천해야 합니다. 덜 쓰고 덜 버려야 합니다. 지금 가지고 있는 것만으로도 넘치고 있습니다.

삶의 질은 결코 물질적인 풍요에 달려 있지 않습니다. 어떤 여건 아래서도 우리가 잠들지 않고 깨어 있다면 삶의 질은 얼마든지 향상될 수 있습니다. 무엇 때문에 우리가 살고 있는가, 또 우리만 살고 말 것이 아니라 우리 후손들까지도 어떻게 하면 잘 살게 할 수 있을 것인가가 우리에게 주어진 과제입니다. 왜냐하면 지금 우리가 받아 쓰고 있는 것은 우리 조상대에 허물지 않고 가꾸어 온 은혜이기 때문입니다.

남은 더위에 다들 건강하셔서 맑은 가을날 맞이하십시오.

★ 법정스님의 첫번째 법문입니다. '부처님 옷자락을 붙잡아도'

[법정스님 법문-한사람은 모두를, 모두는 한사람을] 1. 부처님 옷자락을 붙잡아도

법정스님의 법문집 '한사람은 모두를, 모두는 한사람을'에 수록된 첫번째 법문 '부처님 옷자락을 붙잡아도,' 입니다. 이 법문은 2009년 5월 2일 부처님 오신날 말씀하신 내용입니다.■ 부처님 옷자

ostornados.com

'법정스님 법문집' 카테고리의 다른 글

| [법정스님 법문] 4. 영원한 것 없으니, 있는 그대로 받아들이라 (0) | 2024.06.26 |

|---|---|

| [법정스님 법문-한사람은 모두를, 모두는 한사람을] 3. 마음속 금강보좌에 앉으라:㉡ (0) | 2024.06.23 |

| [법정스님 법문 - 한사람은 모두를, 모두는 한사람을] 3. 마음속 금강보좌에 앉으라:㉠ (0) | 2024.06.22 |

| [법정스님 법문-한사람은 모두를, 모두는 한사람을] 1. 부처님 옷자락을 붙잡아도 (0) | 2024.06.18 |